La ferme birmane en teck désigne un type de construction rurale vernaculaire propre au Myanmar (anciennement « Birmanie ») : bâtie principalement en bois de teck local, sur pilotis, elle s’inscrit dans un environnement tropical, généralement inondable ou humide. Elle illustre une adaptation fonctionnelle et culturelle au site. Malheureusement, ces constructions sont aujourd’hui gravement menacées.

Contexte géographique et historique

Dans les zones rurales du Myanmar, en particulier dans les régions centrales et méridionales où le teck était autrefois abondant, cette typologie de bâtisse s’est développée au fil des siècles.

Le bois de teck, matériau local prisé pour sa durabilité, a permis la réalisation de charpentes et de structures élevées. On trouve aujourd’hui des études de documentation menées par World Monuments Fund (WMF) et d’autres organismes pour recenser ces fermes en voie de disparition.

Matériaux dominants : le teck et ses alliés

- Le bois de teck (Tectona grandis) est utilisé pour la structure porteuse (poteaux, solives, charpente). Cette essence de bois est bien adaptée en climat tropical car il est résistant à l’humidité, aux insectes et aux variations de température. Elle offre une grande longévité.

- Les murs secondaires sont souvent en bambou ou en torchis léger, ou recouverts de planches, permettant une ventilation naturelle. Cette légèreté limite les charges sur la structure en teck.

- Toiture en chaume ou en tuiles légères, parfois feuilles de palmier, pour assurer l’évacuation rapide des pluies. La tôle ondulée est apparue plus récemment pour remplacer ces couvertures. Si elle est pratique et durable, elle augmente toutefois la surchauffe intérieure en saison sèche.

Typologie et structure constructive

La ferme birmane en teck adopte un principe constructif fondé sur l’élévation. La maison est presque toujours bâtie sur pilotis, avec un plancher situé entre 1 et 2,50 mètres au-dessus du sol selon les régions. Cette surélévation répond d’abord aux aléas climatiques : elle protège des crues saisonnières, limite les risques liés à l’humidité du sol et réduit l’exposition aux insectes xylophages.

L’espace sous la maison, ombragé et ventilé, est généralement utilisé comme aire de travail agricole, séchoir, enclos pour le bétail ou lieu de stockage des outils. Cette double fonction (technique et agricole) fait de la partie basse un espace indispensable dans l’organisation domestique rurale.

La structure porteuse repose sur un système de poteaux en teck disposés selon une trame régulière, reliés par des longrines et solives assemblées traditionnellement par tenons et mortaises. La maison peut être construite sans fondations massives : les poteaux sont fichés dans le sol ou posés sur des dés de pierre pour limiter les remontées d’humidité. Le plan rectangulaire domine, avec une grande salle principale ouvrant sur une galerie extérieure, à laquelle s’ajoutent une ou deux pièces privées destinées au sommeil. La cuisine est parfois construite en bloc séparé pour limiter les risques d’incendie.

La charpente, également en teck, reçoit une couverture aux pentes assez marquées (30 à 45° en moyenne) pour accélérer l’évacuation des pluies de mousson. L’escalier, presque toujours extérieur et indépendant, permet d’accéder directement au niveau de vie. Cet agencement simple et rationnel rend la construction évolutive : les familles ajoutent facilement un auvent, une galerie, une extension en bout de façade ou une annexe arrière. Ainsi, cette architecture n’est ni figée ni typologiquement rigide : elle s’adapte à la composition familiale, à l’économie domestique et aux ressources locales disponibles.

Adaptation climatique et environnementale

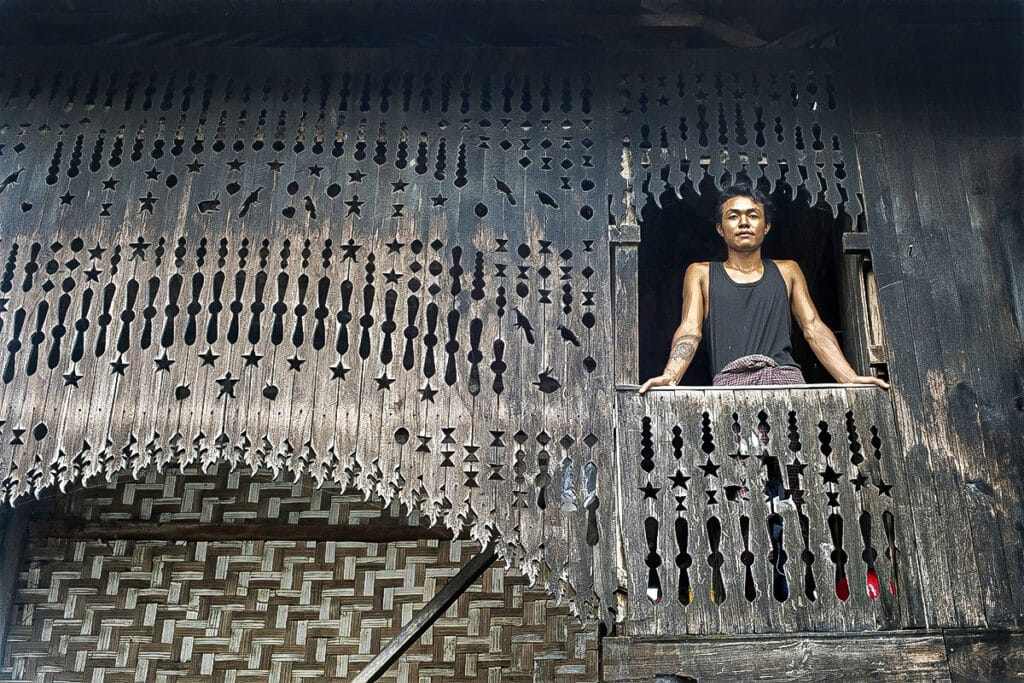

Construite dans un climat chaud et soumis à la mousson, la ferme birmane en teck illustre une adaptation poussée aux contraintes naturelles. Son élévation sur pilotis favorise la circulation de l’air sous le plancher, créant un effet de rafraîchissement qui limite la surchauffe intérieure. Les façades sont largement ajourées grâce aux parois légères en bambou tressé ou en planches espacées, ce qui optimise la ventilation transversale. Les pièces ne sont pas cloisonnées de manière hermétique, ce qui renforce cette respiration naturelle du bâtiment. Les débords de toiture protègent les murs des pluies obliques tandis que la pente marquée du toit évacue l’eau rapidement pour éviter stagnation et infiltrations.

L’usage exclusif de matériaux renouvelables comme le bois de teck, le bambou ou la paille de riz inscrit cette architecture dans une logique d’économie de ressources. Ces matériaux possèdent une faible inertie thermique, ce qui est recherché dans les climats tropicaux : ils se réchauffent vite, mais se refroidissent tout aussi vite une fois ventilés. Le teck, naturellement imputrescible et résistant aux insectes, assure une forte longévité à la structure, même sans traitement chimique. Cette conception démontre une intelligence constructive qui précède l’architecture bioclimatique contemporaine, rappelant que de nombreuses réponses aux enjeux climatiques actuels se trouvent déjà dans les traditions vernaculaires.

Valeurs culturelles et typiques

La ferme birmane en teck est plus qu’une simple unité d’habitation : elle exprime une manière d’occuper l’espace et d’organiser la vie rurale. Sa forme répond aux pratiques sociales birmanes, fondées sur la hiérarchie familiale et le partage communautaire. La grande pièce de vie, ouverte et rarement meublée, sert à la fois de salle à manger, d’aire de repos, de lieu de réunion et même d’espace rituel lors des fêtes religieuses ou des étapes de la vie (bénédictions, mariages, célébrations bouddhistes). La maison est pensée comme un prolongement du village : portes souvent ouvertes, passerelles en bois reliant les habitations, proximité directe des champs ou du bétail. Sa relation au sol, filtrée par l’espace sous pilotis, traduit aussi une conception symbolique du monde où la nature n’est pas hostile mais régulée.

Cette architecture porte également une forte dimension identitaire. Dans plusieurs régions du Myanmar, la qualité du bois utilisé et la finesse des assemblages témoignaient autrefois du statut social de la famille. Les maisons en teck les mieux travaillées, aux poteaux sculptés ou aux garde-corps ouvragés, étaient souvent associées aux anciens chefs de village, commerçants ou notables locaux. Elles transmettent encore un savoir-faire artisanal précis, lié à l’art de la charpente, de la menuiserie et du travail traditionnel du bois dur. Leur silhouette, sobre et élégante, est devenue un marqueur paysager autant qu’un symbole de continuité culturelle. À ce titre, elles constituent un patrimoine lisible, témoin de l’adaptation d’une société à son environnement physique, économique et spirituel.

Facteurs de fragilité et enjeux de conservation

Malgré leur intérêt, ces constructions sont actuellement menacées. Causes principales :

- Le prix élevé du teck et sa raréfaction pousse à remplacer ces bâtiments par des structures en béton ou en acier. Cette substitution entraîne une perte rapide du paysage architectural traditionnel. Elle banalise également les villages ruraux en effaçant leurs identités locales.

- L’urbanisation, le changement d’usage et la migration rurale affaiblissent la transmission du savoir-faire. Les charpentiers spécialisés deviennent rares et les techniques ancestrales se perdent.

- Le climat tropical peut accélérer l’usure (champignons, termites) sans entretien spécialisé.

- Le manque de documentation et de reconnaissance patrimoniale rend difficile la protection.

Enseignements pour l’architecture contemporaine

La ferme birmane en teck offre plusieurs pistes de réflexion pour l’architecture contemporaine, notamment dans les pays soumis à des climats tropicaux ou sujets aux inondations. Son principe de surélévation sur pilotis montre qu’il est possible de construire de façon efficace et résiliente face aux risques naturels. Cette logique constructive inspire aujourd’hui de nombreux projets en zone côtière ou fluviale, notamment en Asie du Sud-Est et au Bangladesh, où l’architecture vernaculaire est réinterprétée pour faire face au changement climatique. L’organisation de la maison autour de structures modulaires démontre aussi comment un bâtiment peut rester évolutif : il n’est pas figé mais pensé pour grandir.

Par ailleurs, cette typologie rappelle l’intérêt des matériaux locaux et biosourcés. Bien avant les réflexions actuelles sur la sobriété carbone, ces constructions utilisaient déjà des ressources disponibles à proximité, renouvelables et faciles à requalifier. Leur enveloppe légère offre un modèle alternatif aux architectures lourdes et énergivores en béton. La ferme birmane montre que durabilité et faible impact environnemental ne riment pas forcément avec haute technologie. Elle rappelle surtout que la performance thermique peut être obtenue autrement que par l’isolation massive : par la ventilation naturelle, la protection solaire, l’orientation, la modularité et le bon sens constructif. En ce sens, c’est une source d’inspiration pour repenser une architecture climatique, humble, mais intelligente.

La ferme birmane en teck incarne une architecture qui allie adaptation environnementale, matériaux durables et héritage culturel. Sa structure élevée, ses matériaux et son agencement révèlent une rationalité constructive. Face aux menaces actuelles (économiques, sociales, environnementales) il est crucial de documenter, préserver et s’inspirer de ces bâtisses. Pour les architectes, historiens et passionnés d’immobilier ou de patrimoine, ce type de ferme offre un modèle technique et esthétique riche, tout en posant des questions actuelles sur la durabilité, la tradition et la transformation des usages.