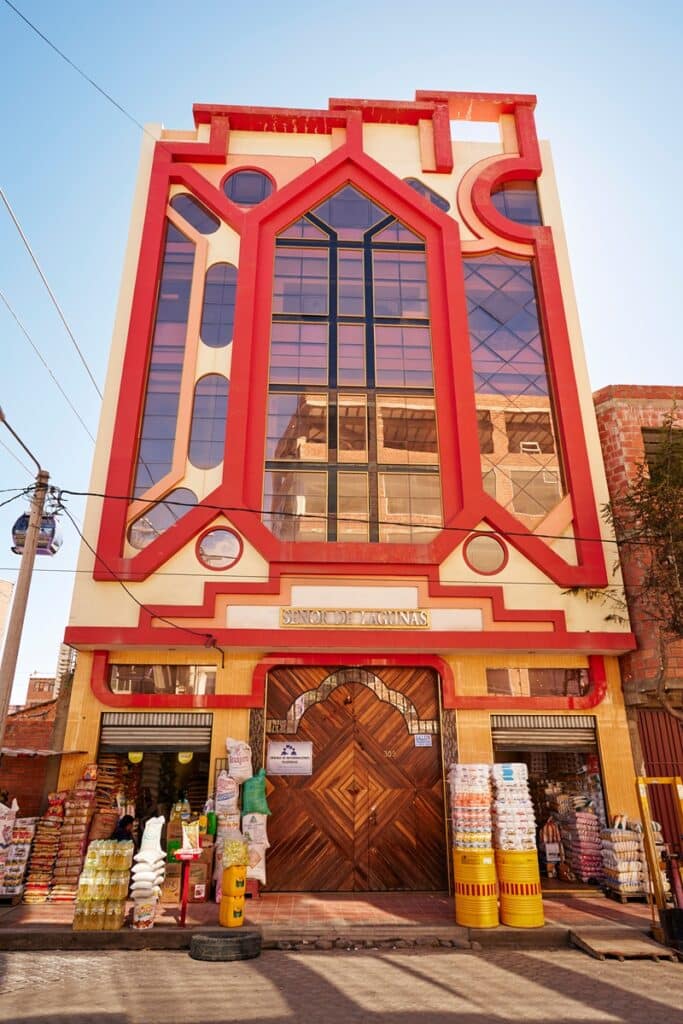

Vous arrivez par le téléphérique au-dessus de La Paz. La cabine glisse. Le plateau d’El Alto s’ouvre, haut, vaste, à 4 150 m. Les façades vertes, rouges, bleues vous sautent aux yeux parmis les bâtiments de briques de la ville. Des volumes anguleux, des vitres fumées, des arêtes comme des bijoux. Ce sont les “cholets” colorés de Freddy Amani. Vous ne voyez plus le brun des briques. Vous voyez une ville qui affiche ses couleurs. El Alto n’est plus un arrière-plan. Elle s’affirme, et vous le sentez tout de suite.

C’est quoi, un “cholet” ?

Le mot “cholet” est un mot-valise : “chalet” + “cholo”. Dans certains articles, vous verrez aussi “chalet” + “chola”. L’idée est la même : une maison urbaine fière de ses racines andines. L’architecte Freddy Mamani n’a pas forgé ce terme et dit ne pas l’aimer. Il parle plutôt de “Nueva Arquitectura Andina”.

Concrètement, un “cholet” est un immeuble mixte. Au rez-de-chaussée, vous avez des boutiques qui donnent sur la rue. Au-dessus, une grande salle de réception se loue pour les mariages, fêtes et “quince años”. Plus haut, des appartements logent la famille ou des locataires. Tout en haut, un petit “chalet” en toiture abrite le propriétaire. Ce montage finance l’édifice : commerce en bas, location au milieu, logement au sommet. Un schéma clair qui reflète la vie sociale et économique d’El Alto.

Le plan est facile à lire quand vous êtes sur place. Les vitrines et les grilles au rez-de-chaussée annoncent l’activité. La façade plus haute et souvent vitrée signale la salle de fête. Les étages supérieurs sont rythmés par des baies plus régulières. Le pavillon de toiture, plus petit, ferme la composition et raconte qui vit là. C’est un langage architectural lisible par tous, sans avoir besoin de plans.

Ce type d’immeuble répond aux usages d’El Alto. Il offre un revenu, un espace pour célébrer, et un logement pour la famille élargie. Vous y voyez une économie locale en action, sans détour. Les formes et les couleurs varient, mais le principe reste le même : un bâtiment qui travaille le jour, qui s’anime le soir, et qui loge ceux qui l’ont construit. Un modèle qui unit commerce, fête et habitat dans un même lieu.

Le contexte : une ville haute, jeune, rapide

El Alto s’étend sur l’Altiplano, à plus de 4 000 m d’altitude. Cette position en fait l’une des grandes villes les plus hautes du monde. Née comme une extension de La Paz, elle a d’abord accueilli les familles venues des campagnes andines en quête de travail. En quelques décennies, ces arrivées massives ont transformé un plateau venté en une métropole d’un million d’habitants. Les rues, tracées sur un quadrillage strict, s’étendent à perte de vue, ponctuées de marchés, d’ateliers et de maisons en briques.

La ville est aussi très jeune. Sa croissance date des années 1980 et continue encore aujourd’hui. Le téléphérique, mis en service dans les années 2010, a changé la vie : il relie en quelques minutes El Alto et La Paz. Ce lien rapide a renforcé l’économie locale et donné plus de visibilité à ses habitants. C’est dans ce contexte d’ascension sociale et de confiance nouvelle qu’a émergé une architecture propre à El Alto, immédiatement reconnaissable par ses couleurs et ses formes géométriques.

Qui est Freddy Mamani ?

Fils de maçon, formé comme ingénieur civil, Freddy Mamani a bâti plus de soixante édifices dans ce style à El Alto depuis le milieu des années 2000. Il dessine en s’inspirant de motifs aymaras : la croix andine (chakana), les géométries de Tiwanaku, les cercles, la répétition, et les tons des tenues des cholitas.

Les cercles, la croix andine et les dessins qui rappellent les papillons, les serpents et les grenouilles présentés sur les façades sont tirés des ponchos de la région des hauts plateaux andins.

Le vert partout symbolise le lien entre les peuples autochtones de la Bolivie et la nature : ils adorent Madre Tierra, Terre Mère. « Lorsque vous dansez ici la nuit, vous êtes dans un autre monde », dit Mamani.

L’architecte qualifie son nouveau style très particulier de « Néo Andin » (New Andean), le décrivant comme également influencé par les bâtiments pré-inca de Tiwanaku, un site archéologique près du lac Titicaca datant de plus de 1000 ans. Ce site du patrimoine mondial de l’UNESCO se caractérise par ses fortes lignes géométriques : sa structure la plus célèbre est la Porte du Soleil.

Une grammaire visuelle qui vient des Andes

Regardez une façade de près. Les fenêtres dessinent des masques et des étoiles. Les encadrements font ressortir des diagonales franches. Les panneaux laqués jouent avec les reflets. Les teintes sont franches : émeraude, magenta, or, bleu nuit. Rien d’opaque : tout contraste. Mamani explique que ces couleurs reprennent celles des tissus aymaras, des céramiques et des fêtes. On retrouve aussi la croix andine stylisée, les formes zoomorphes, et des pignons en escalier qui rappellent des temples préhispaniques. Ce n’est pas un décor plaqué : c’est un vocabulaire symbolique rendu visible dans la rue.

La montée d’une classe moyenne aymara s’est traduite dans la ville d’El Alto. Les façades disent : “Nous sommes ici. Nous investissons ces lieux.” Des habitants interrogés parlent de visibilité, de joie, de couleurs qui leur ressemblent. L’architecture néo-andine a reçu des critiques d’esthètes, mais l’accueil local est très positif, car il rend tangible une ascension sociale trop souvent invisible. Vous le ressentez vite quand vous marchez le week-end : musique, tenues de fête, camions de fleurs, allées décorées.

Comment ces bâtiments tiennent-ils ?

Vous avez un ossature en béton armé, dessinée sur une trame régulière. Poteaux et poutres portent les étages, avec des dalles coulées sur place ou posées en prédalles. Les salles de réception demandent de franchir de grandes portées : on y voit des poutres renforcées, parfois des treillis métalliques, pour dégager l’espace et éviter les poteaux au milieu. Le contreventement se fait par des voiles en béton autour des cages d’escalier et des noyaux techniques. Le site est sismique ; l’armature et l’ancrage des éléments se conçoivent en conséquence, pour dissiper l’énergie et limiter les fissures.

L’enveloppe est une peau rapportée. Les façades combinent les châssis métalliques, les vitrages teintés ou feuilletés, et les panneaux composites colorés. L’air sec, le vent et l’ensoleillement fort guident les choix dans la construction : vitrages avec filtres solaires, joints soignés, fixations mécaniques accessibles pour l’entretien. Les toitures utilisent des pannes acier et des bacs étanchés, avec une pente marquée pour évacuer les pluies obliques et la grêle. À l’intérieur, on traite l’acoustique des salles (sous-couches, plafonds absorbants) et la sécurité incendie (escaliers protégés, issues visibles, désenfumage).

Les débats : goût, règles, écoles

À El Alto comme ailleurs, ces façades vives ne font pas l’unanimité. Certains critiques parlent d’excès visuel, d’un style jugé tape-à-l’œil ou trop chargé. Dans les milieux académiques, le néo-andin a longtemps été ignoré ou regardé avec distance. On lui reproche un manque de mesure, un refus des références, une rupture avec les codes « classiques » de l’architecture moderne. Mais pour ceux qui vivent dans ces immeubles, la question est ailleurs : l’édifice fonctionne, rapporte et porte une identité.

Les écoles d’architecture boliviennes commencent peu à peu à se saisir du phénomène. Des travaux de recherche soulignent la cohérence interne du langage de Mamani : géométries andines, programme mixte adapté aux usages, visibilité sociale. À l’international, les médias oscillent encore entre fascination et ironie. Pourtant, l’ensemble forme déjà un corpus identifiable, ancré dans un lieu et dans une histoire sociale récente. Vous n’êtes pas obligé d’aimer chaque cjolet pour reconnaître la portée du mouvement.

Les critiques que vous entendrez… et ce que l’on peut répondre : on vous dira : “trop voyant”. Vous pouvez répondre : “c’est l’affirmation d’une culture qui a longtemps été tenue à distance”. On vous dira : “c’est kitsch”. Vous pouvez répondre : “regardez le programme et l’usage : boutiques, fêtes, logements ; la façade parle de cette vie-là”. On vous dira : “ça vieillit mal”. Vous pouvez répondre : “l’entretien varie, mais la structure est solide et la peau se remplace”. On vous dira : “ce n’est pas de l’architecture”. Vous pouvez répondre : “une ville, c’est aussi ça : des formes issues d’un milieu précis, au service d’usages précis”.

Comment regarder un “cholet” comme il se doit ?

- Placez-vous à 20 m et cherchez la forme dominante : masque, étoile, fleur ou vaisseau.

- Notez l’accord de deux teintes principales et la couleur-accents (souvent or ou blanc).

- Repérez la salle de fête : double hauteur, baies hautes, lustres.

- Le “chalet” de toiture indique l’appartement du propriétaire.

- Au rez-de-chaussée, lisez les vitrines et les portes : c’est l’économie de l’immeuble.

- Comptez les répétitions : ronds, hexagones, marches en escalier. C’est la signature.

Ce que vous verrez en entrant

Vous poussez la porte d’un salon de réception. Le sol dessine des cercles et des vagues. Les colonnes portent des chapiteaux en forme de fleurs. Les plafonds reprennent des rosaces en relief, souvent avec un grand lustre au centre. Une mezzanine court sur le pourtour. La lumière latérale passe par de hautes baies, parfois teintées. Les escaliers affichent des rampes métalliques brillantes. L’ambiance prépare la fête avant l’arrivée des invités. (Regardez les salles en journée : vous y verrez surtout des équipes qui dressent les tables et tendent les nappes bleues et blanches, prêtes pour le soir.)

Visite type : où et quand ?

- Montez par le téléphérique depuis La Paz pour saisir le contraste des toits et des façades.

- Marchez sur l’avenida 16 de Julio et ses rues voisines.

- Privilégiez le samedi en fin d’après-midi : les édifices s’allument, les salles s’animent, la rue se pare.

- Soyez toujours respectueux des habitants : les cholets d’El Alto sont des lieux loués par des familles. Un regard discret, un sourire, un bonjour, et tout se passe bien.

Pour replacer El Alto

El Alto est une ville de près d’un million d’habitants, un aéroport, des marchés, des ateliers, des fêtes, et un froid sec qui pique la nuit. Si vous venez pour les “cholets”, regardez aussi tout le reste : l’urbanisation à plat, le vent qui balaie la poussière, les étals interminables, les chauffeurs qui klaxonnent à l’aube. Les façades de Mamani ne surgissent pas dans le vide ; elles poussent sur une base bien réelle.

En sortant du téléphérique

Vous avez vu des motifs aymaras transformés en grandes géométries. Vous avez compris un montage immobilier qui soutient une famille. Vous avez croisé une fierté qui s’écrit en couleurs. Vous avez mesuré ce que veut dire bâtir à 4 150 m, sur un plateau où le soleil frappe dur et le vent surprend. Et, peut-être, vous avez envie de revenir un samedi, juste avant la nuit, pour revoir s’allumer une salle, entendre une fanfare monter, et regarder une ville dire “présente”, façade après façade.