L’Ouganda, situé au cœur de l’Afrique de l’Est, est un pays enclavé bordé par le Soudan du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Traversé par l’équateur, il offre une grande variété de paysages : savanes, forêts tropicales, lacs et montagnes. Cette diversité géographique s’accompagne d’une richesse culturelle remarquable. Plus de 50 groupes ethniques cohabitent sur le territoire, chacun avec ses propres langues, traditions et manières de bâtir.

La majorité de la population vit à la campagne. Selon les dernières données, plus de 75 % des Ougandais résident en zones rurales. Cette ruralité dominante façonne l’organisation sociale et le mode de vie. L’habitat y joue un rôle central, utilitaire et symbolique. Les maisons ne sont pas de simples abris : elles expriment l’appartenance à une communauté, le rapport à la terre, aux ancêtres et au climat.

L’architecture rurale ougandaise s’est construite sur des siècles d’expérimentation et d’observation. Elle utilise ce que la nature offre à portée de main : terre, herbe, bois. Chaque détail, du type de toit à l’orientation de l’entrée, répond à un besoin précis. Cette architecture n’est pas figée. Elle évolue, s’adapte, mais conserve une logique de sobriété et d’adéquation à l’environnement. La comprendre, c’est entrer dans l’intimité d’un mode de vie qui valorise la transmission, la cohésion et le lien au territoire.

1. Diversité des habitats traditionnels selon les régions

L’Ouganda n’a pas une seule maison rurale typique. Il en existe une multitude, façonnées par l’environnement, l’histoire et les coutumes de chaque peuple quil’habite. Cette diversité se manifeste dans les formes, les matériaux, l’organisation de l’espace et même dans les décors.

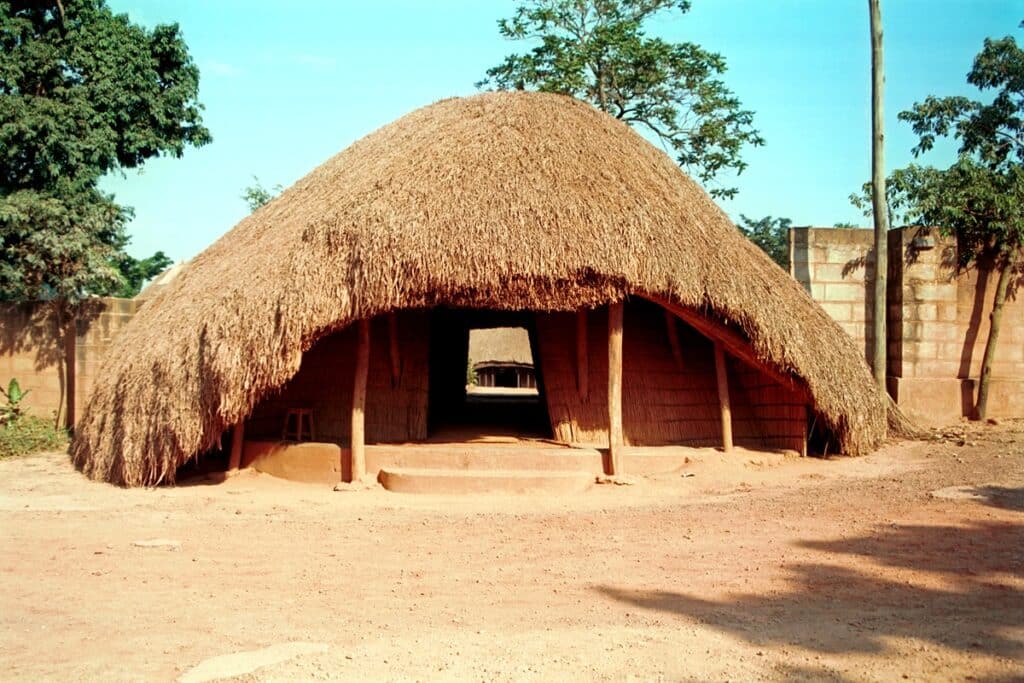

Maisons rondes des zones centrales : le modèle Baganda

Dans la région du Buganda, au centre du pays, les maisons traditionnelles sont souvent circulaires, faites de torchis et coiffées d’un toit conique en chaume. Ce style est étroitement lié au peuple Baganda. L’entrée est généralement orientée à l’est, selon des croyances liées au lever du soleil. Ces habitations peuvent être regroupées autour d’un espace central partagé par plusieurs générations.

Habitats en enclos dans l’ouest : organisation communautaire

Dans certaines régions de l’ouest, notamment chez les Batooro ou les Bakiga, les habitations rurales s’organisent parfois en petits enclos familiaux. Chaque enclos regroupe plusieurs huttes destinées à des fonctions différentes : sommeil, cuisine, stockage, accueil des visiteurs. Ces maisons sont généralement construites en torchis, de forme ronde ou rectangle, avec des toits de chaume ou de tôle.

L’enclos est délimité par des haies, des clôtures en branchages ou des palissades en bois, ce qui permet de préserver l’intimité et d’organiser les relations entre les membres du foyer. On y retrouve des espaces dédiés au bétail, au séchage des cultures et aux activités collectives. Cette organisation, centrée sur la famille élargie, reflète l’importance du groupe dans la gestion et la transmission des savoirs.

Maisons du nord : influence des savanes et des traditions acholi

Dans les régions septentrionales, notamment chez les Acholi, les maisons sont aussi rondes, mais le toit descend très bas, parfois jusqu’au sol, pour protéger du soleil brûlant. Les matériaux utilisés (paille, terre, bois) sont adaptés aux ressources disponibles dans ces vastes plaines sèches.

Régions montagneuses : adaptations aux terrains escarpés

Dans les montagnes de l’est, comme celles du Mont Elgon, les maisons peuvent être construites en terrasses, avec des soubassements en pierre pour faire face à l’érosion. Les cultures en altitude imposent des choix spécifiques en matière d’orientation, de ventilation et de gestion des eaux de pluie.

Influence des régions frontalières

Près des frontières, on observe parfois des mélanges culturels dans l’habitat traditionnel rural. Des techniques venues du Rwanda ou du Congo se greffent à des modèles ougandais. Le résultat : des maisons hybrides, à mi-chemin entre tradition et adaptation transfrontalière.

Chaque région de l’Ouganda propose ainsi sa propre lecture de ce que doit être une maison. Ces variations révèlent des façons d’habiter, de cultiver, de se protéger et de vivre ensemble. L’architecture rurale ougandaise n’est pas uniforme, elle est vivante, ancrée et liée à la terre qu’elle occupe.

2. Matériaux de construction : issus de la nature

En Ouganda rural, les matériaux de construction sont avant tout locaux, accessibles et dictés par l’environnement immédiat. Cette approche pragmatique reflète une connaissance des ressources naturelles et une volonté de s’intégrer au paysage. Voici les principaux matériaux utilisés :

La terre : fondation et murs

La terre est omniprésente dans l’architecture rurale ougandaise, principalement sous forme de torchis ou de briques crues. Le torchis, mélange de terre, d’eau et parfois de fibres végétales comme la paille, est appliqué sur une ossature en bois ou en roseaux. Une fois séché, il offre une isolation face à la chaleur équatoriale et aux nuits fraîches des hautes terres. Dans certaines zones, les murs en torchis sont lissés et parfois enduits d’une couche d’argile rouge ou blanche pour les protéger de la pluie.

Les briques crues, fabriquées en moulant la terre dans des cadres en bois puis en les laissant sécher au soleil, sont une alternative courante. Elles sont prisées dans les régions où le bois est rare, comme dans le nord semi-aride. Leur production ne nécessite ni cuisson ni outils complexes, économique et écologique.

Le bois : structure et soutien

Le bois sert de squelette aux maisons. Des troncs ou des branches, souvent issus d’arbres locaux comme l’eucalyptus ou le manguier, sont utilisés pour créer l’ossature des murs et des toits. Dans les régions forestières, comme près du lac Victoria ou dans l’ouest, le bois est abondant et travaillé : les poteaux sont enfoncés dans le sol pour ancrer la structure, et des traverses horizontales renforcent la solidité. Chez les Bakiga, par exemple, les clôtures des enclos sont aussi faites de branchages entrelacés.

L’herbe et la paille : couvertures naturelles

Les toits en chaume, réalisés avec des herbes sèches, sont une signature de l’habitat rural ougandais. Récoltée en saison sèche, l’herbe est tressée ou empilée en couches épaisses pour garantir l’étanchéité et une bonne ventilation. Ce matériau léger est idéal pour les toits coniques des huttes Banyakole ou les toits pentus des régions montagneuses. Avec le temps, cependant, la tôle a commencé à remplacer le chaume dans certaines zones, bien que ce dernier reste apprécié pour sa fraîcheur et sa durabilité.

La pierre : une rareté stratégique

La pierre est moins courante, réservée aux régions montagneuses comme le Mont Elgon ou le Rwenzori. Là, elle est utilisée pour les soubassements ou les murs bas, offrant une résistance à l’érosion des sols en pente. Taillée grossièrement ou simplement empilée, elle s’adapte aux contraintes du terrain.

Ces matériaux, combinés selon les besoins et les savoir-faire locaux, créent des maisons fonctionnelles et en dialogue avec leur écosystème. Leur simplicité cache une ingénierie empirique, fruit de générations d’observation et d’ajustement.

3. Techniques de construction : un savoir-faire collectif

Les techniques de construction en Ouganda rural sont transmises oralement, de génération en génération, souvent dans un cadre communautaire. Elles privilégient l’autonomie et l’utilisation d’outils simples : houes, machettes, cordes végétales. Chaque étape mobilise des compétences précises.

Préparation et assemblage des murs

Pour les murs en torchis, la première étape est d’ériger une ossature en bois ou en roseaux, plantée dans une tranchée peu profonde pour la stabilité. La terre, mélangée à de l’eau et parfois à des fibres, est ensuite appliquée à la main ou avec une truelle artisanale. Les constructeurs travaillent par couches, laissant chaque section sécher avant d’ajouter la suivante. Cette méthode, lente mais beaucoup plus robuste, garantit des murs épais capables de supporter le poids de la toiture.

Dans le cas des briques crues, les moules sont remplis de boue, puis les briques sont démoulées et mises à sécher pendant plusieurs jours. Une fois prêtes, elles sont empilées avec un mortier de terre humide, créant des murs droits et réguliers, parfois renforcés par des poteaux en bois aux angles.

Construction des toits

Le toit, élément clé face aux pluies tropicales, demande une attention spéciale. Pour un toit en chaume, une charpente en bois est d’abord assemblée, souvent en forme de cône ou de pente douce. Les bottes d’herbe sont ensuite fixées avec des cordes végétales ou des lanières de cuir, en partant du bas vers le haut pour assurer un bon écoulement de l’eau. Chez les Acholi, dans le nord, le chaume est parfois prolongé jusqu’au sol, créant une silhouette distinctive qui protège aussi les murs.

Organisation communautaire

La construction est rarement une affaire individuelle. Dans de nombreuses communautés, comme chez les Baganda ou les Batooro, elle mobilise le voisinage ou la famille élargie. Les hommes coupent le bois et posent les structures, tandis que les femmes et les enfants participent à la préparation du torchis ou à la récolte de l’herbe. Ce travail collectif renforce les liens et garantit que le savoir-faire se perpétue.

Adaptations modernes

Si les techniques traditionnelles dominent encore, des influences modernes se font sentir. La tôle remplace parfois le chaume, fixée sur des charpentes en bois ou en métal. Dans certaines zones, le ciment est utilisé pour solidifier les fondations ou les murs, bien que son coût limite son usage. Ces évolutions pratiques posent des questions sur la durabilité écologique et la perte progressive des savoirs ancestraux.