L’Empire ottoman a marqué l’histoire sur plus de six siècles. Son architecture en garde les traces les plus visibles. Mosquées, palais, hammams, tous racontent un pouvoir, une foi et un goût certain pour la mise en scène. Loin des simples constructions, ces édifices traduisent un art de bâtir pensé dans les moindres détails. Volumes, lumière, décor : chaque choix reflète une culture raffinée et une volonté d’harmonie.

Présente aujourd’hui encore dans de nombreuses villes, l’architecture ottomane intrigue, fascine et inspire. À travers ses formes, elle raconte un empire, mais aussi une vision du monde.

1. Racines et influences de l’architecture ottomane

L’architecture ottomane ne naît pas dans un vide culturel. Elle s’inscrit dans une continuité historique complexe, nourrie par plusieurs siècles de traditions artistiques et religieuses. Dès les débuts de l’Empire au XIVe siècle, les bâtisseurs ottomans puisent dans un éventail de styles existants pour poser les bases de ce qui deviendra, au XVIe siècle, un langage architectural unique.

Héritage byzantin : Sainte-Sophie comme modèle fondateur

Lorsque les Ottomans conquièrent Constantinople en 1453, la basilique Sainte-Sophie devient une source d’inspiration majeure. Érigée en 537 sous l’empereur Justinien, cette église byzantine impressionne par sa coupole monumentale (31 mètres de diamètre) et sa structure innovante. Elle sera transformée en mosquée par Mehmed II, qui y ajoute minbar, mihrab et minarets sans altérer l’ossature originelle.

À partir de là, les architectes ottomans s’approprient cette composition centrale : dôme principal soutenu par des demi-coupoles, espace ouvert et lumineux, sensation de légèreté malgré les volumes imposants. Cette influence se manifeste de manière directe dans les grandes mosquées impériales, notamment sous le règne de Soliman le Magnifique (1520–1566). La basilique Sainte-Sophie ci-dessous :

Apports seldjoukides et perses : raffinement ornemental

Avant même la prise de Constantinople (aujourd’hui Istanbul), les Ottomans héritent de la tradition architecturale des Seldjoukides, installés en Anatolie depuis le XIe siècle. Ces derniers construisent déjà des caravansérails, medersas et mosquées en pierre, aux portails richement décorés et aux coupoles modestes. Ils posent les bases du plan rectangulaire et de l’utilisation des matériaux locaux.

Les influences perses se retrouvent dans le raffinement de l’art décoratif : faïences, arabesques, muqarnas (niches à stalactites), ainsi que dans la conception des jardins. Le goût ottoman pour les motifs floraux stylisés, les compositions symétriques et la calligraphie vient en grande partie de cette culture persane.

Une architecture façonnée par l’islam

L’islam impose une organisation spécifique des lieux de culte : salle de prière orientée vers La Mecque, mihrab, minbar, espace pour les ablutions. Les premières mosquées ottomanes (fin XIVe – début XVe siècle) adoptent souvent un plan en T renversé, avec une salle centrale et des galeries latérales.

Avec le temps, ce schéma évolue vers un plan centré sous coupole, plus adapté aux grandes foules. La spiritualité se traduit aussi par la maîtrise de la lumière naturelle, le dépouillement de certains espaces, et la mise en valeur des versets coraniques dans l’ornementation.

Diversité régionale au sein d’un empire vaste

L’Empire ottoman s’étend à son apogée (XVIe – XVIIe siècles) sur trois continents. Il englobe les Balkans, l’Anatolie, le Proche-Orient, l’Afrique du Nord et une partie de la péninsule arabique. Cette diversité géographique génère des adaptations locales de l’architecture ottomane.

Dans les Balkans, les mosquées utilisent souvent le bois et les matériaux disponibles localement. En Anatolie centrale, les édifices sont plus massifs, avec une prédominance de la pierre. À Damas, au Caire ou à Alger, l’architecture ottomane cohabite avec des styles locaux plus anciens (mamelouk, andalou, fatimide) et s’y adapte sans les effacer. Un exemple marquant de cette capacité d’adaptation est la mosquée Gazi Husrev-bey à Sarajevo, construite en 1530. Signée par l’architecte Acem Ali, un élève de Sinan, elle combine les principes ottomans classiques avec des éléments locaux. Sa cour, ses minarets élancés et son dôme central rappellent Istanbul, mais son intégration dans le tissu urbain bosniaque et l’usage des matériaux de la région soulignent l’ancrage local de l’Empire.

2. Les traits distinctifs de l’architecture ottomane

L’architecture ottomane ne mise pas sur l’excès. Elle préfère l’équilibre, la fluidité et la précision. Chaque élément, du sol au sommet du dôme, est pensé pour servir la fonction et l’émotion.

L’art de bâtir en vertical et en courbes

Le dôme est au cœur de l’architecture ottomane. Inspiré de Sainte-Sophie, il devient plus léger, plus haut, souvent accompagné de coupoles secondaires. Cette composition en cascade crée un équilibre visuel unique, entre grandeur et légèreté. Le regard monte, suit la courbe, s’élève.

Autour des mosquées, les minarets se dressent, fins et très élancés. Leur finesse tranche avec les tours massives d’autres traditions islamiques. Un symbole spirituel, mais aussi une prouesse technique : chaque minaret ottoman est pensé comme un repère, presque comme une flèche vers le ciel.

Les espaces intérieurs s’ouvrent souvent sur des cours calmes, encadrées de portiques. On y trouve des fontaines, à la fois pratiques et symboliques. L’eau purifie, apaise, rythme la vie du lieu. Tout est pensé pour créer une ambiance sereine, propice à la prière ou au repos.

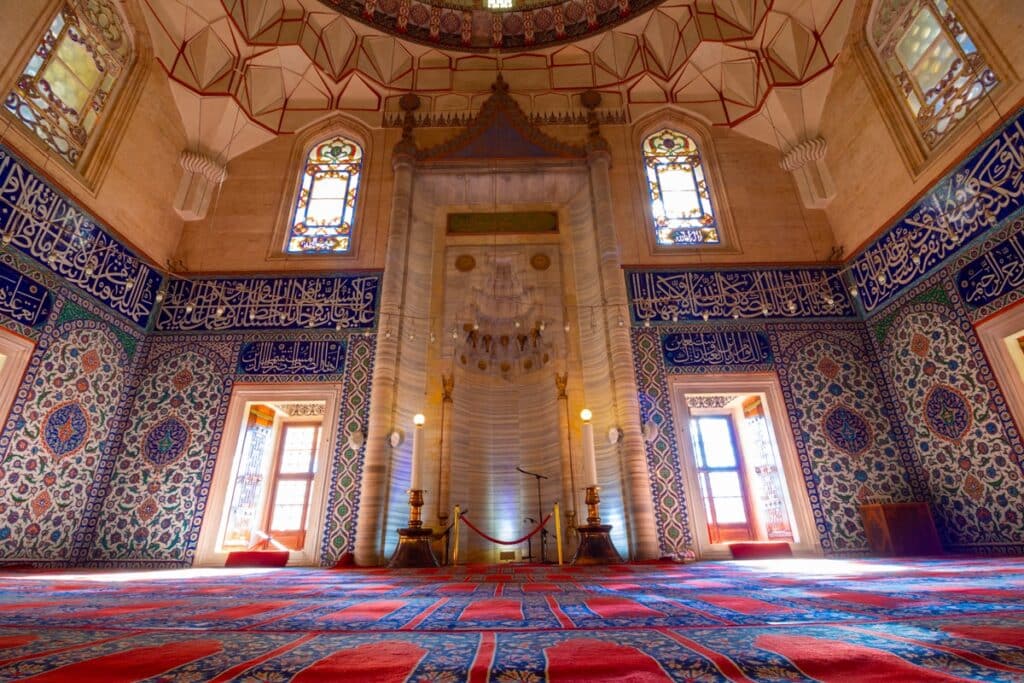

Matières, lumières et détails

Les fenêtres sont nombreuses, disposées en étages, parfois ornées de vitraux. Elles laissent entrer une clarté diffuse, jamais brutale. À certaines heures, elle vient souligner un motif, faire briller une faïence, réveiller une calligraphie. La décoration mêle rigueur et raffinement. Les faïences d’Iznik, aux teintes bleu, vert, rouge, habillent les murs. Le marbre est souvent sculpté avec une grande finesse. Les inscriptions coraniques s’étendent en arabesque, sans surcharge. Ici, le décor ne crie pas. Il accompagne.

Les matériaux utilisés renforcent cette impression d’équilibre : pierre solide pour les structures, bois finement travaillé pour les plafonds, céramique pour les détails. Chaque élément a sa place, sa fonction, son élégance. Ce mélange d’ingéniosité technique et d’esthétique sobre donne à l’architecture ottomane sa signature si particulière. Elle impressionne sans brutalité. Elle charme sans artifices.

3. Les grandes figures de l’architecture ottomane

L’Empire ottoman a connu des bâtisseurs, mais peu ont marqué autant que Sinan. D’abord ingénieur militaire, il devient l’architecte impérial sous Soliman le Magnifique. Il façonne Istanbul, et bien plus encore. Son style, son exigence et son génie technique imposent une nouvelle ère.

Sinan, maître de l’harmonie

Sinan n’a pas seulement construit. Il a pensé l’espace ottoman. Sa mosquée de Süleymaniye à Istanbul, sobre et monumentale, symbolise la puissance impériale. Mais c’est la mosquée de Selimiye, à Edirne, qu’il considère comme son chef-d’œuvre. Coupole parfaite, lumière maîtrisée, acoustique étudiée.

Sa philosophie ? L’équilibre. Entre structure et beauté, entre force et grâce. Il introduit des systèmes de soutien innovants, repense les proportions, joue avec la lumière. Il modernise sans trahir l’esprit original de ce style. Grâce à lui, l’architecture ottomane atteint une maturité artistique inédite.

Après Sinan : continuité et adaptation

Ses élèves perpétuent l’héritage. Ils ne cherchent pas à réinventer, mais à affiner. L’école ottomane classique naît ainsi : une série d’architectes qui respectent les grandes lignes posées par Sinan, tout en adaptant les constructions à de nouveaux contextes, parfois plus modestes, parfois plus urbains.

Les mosquées, les medersas, les mausolées suivent cette ligne : coupole centrale, minarets fins, décors discrets. L’unité visuelle de nombreuses villes ottomanes vient de cette continuité dans le style.

Une touche baroque en fin d’Empire

Au XVIIIe siècle, les influences européennes se font sentir. L’Empire regarde vers l’Occident, et l’architecture n’y échappe pas. Le style baroque ottoman apparaît. Plus orné, plus chargé, il intègre des formes ondulées, des moulures, des jeux de symétrie d’inspiration française ou italienne.

La mosquée de Nuruosmaniye en est un bon exemple. Elle est d’architecture ottomane dans l’âme, mais parle un autre langage. C’est une période de transition pour ce style architectural. L’Empire vieillit, change, et ses constructions montrent aussi cette évolution. Ces figures et ces styles successifs montrent que l’architecture ottomane, loin d’être figée, a su évoluer, tout en gardant son essence.

4. Les monuments emblématiques

Certains lieux résument à eux seuls l’art de bâtir ottoman. Mosquées, palais ou édifices du quotidien, tous racontent une manière de penser l’espace : au service de la foi, du pouvoir ou de la vie en société.

La mosquée Süleymaniye : puissance maîtrisée

Commandée par Soliman le Magnifique et signée par Sinan, la mosquée Süleymaniye domine Istanbul. Rien n’y est brutal. Tout repose sur des lignes claires, des volumes équilibrés. Le dôme central impressionne sans écraser. Les coupoles secondaires l’accompagnent comme une partition musicale.

La cour intérieure, les portiques, les jardins calment le rythme. À l’intérieur, la lumière circule en douceur. On sent le pouvoir, mais jamais l’arrogance. C’est une œuvre d’empire, pensée avec mesure.

La mosquée bleue : une richesse visuelle maîtrisée

La mosquée du sultan Ahmet (dite mosquée bleue) affiche une autre approche. Plus décorée, plus audacieuse dans ses six minarets, elle multiplie les faïences bleues, les détails floraux, les jeux de lumière.

Mais l’équilibre est intact. La profusion ne déborde jamais. Chaque ornement sert une ambiance, un sentiment de légèreté. C’est une mosquée-prière, mais aussi une mosquée pensée pour émerveiller.

Le palais de Topkapi : entre faste et intimité

Plus qu’un palais, Topkapi est une petite ville close. Résidence des sultans pendant plusieurs siècles, il mêle pouvoir, administration et vie privée. Contrairement aux châteaux européens, il ne cherche pas la verticalité, mais l’étalement. Chaque cour ouvre sur un nouveau monde, intime et organisé.

Pavillons, jardins, cours intérieures : le pouvoir y circule à pied, lentement. Le harem, les cuisines, la salle du trône… chaque espace a son architecture propre, sobre ou raffinée, selon sa fonction. Dans le palais de Topkapi, on ressent la volonté de contrôle, mais également celle de confort.

L’architecture du quotidien : caravanserails, hammams, bazars

L’Empire ne vit pas que de palais et de mosquées. Les caravanserails, vastes auberges pour marchands, suivent des plans fonctionnels et toujours élégants : grandes cours, écuries, salles de repos.

Les hammams mêlent bien-être et rituel. Coupoles percées, chaleur maîtrisée, circulation fluide entre les pièces chaudes et froides : tout est pensé pour le bien-être du corps. Quant aux bazars, comme le Grand Bazar d’Istanbul, ils s’étendent en labyrinthes organisés. Toits voûtés, ruelles couvertes, boutiques minuscules : l’architecture accompagne le commerce sans jamais écraser le passant.

À travers ces bâtiments, l’architecture ottomane montre qu’elle sait allier beauté et usage. Monumentale ou discrète, elle reste toujours lisible, humaine, et ancrée dans le quotidien. Un exemple emblématique de cette architecture du quotidien est le caravanserail de Büyük Han, construit en 1572 à Nicosie (Chypre). Organisé autour d’une grande cour intérieure, il accueillait les marchands de passage avec chambres, entrepôts, étables et même une petite mosquée centrale. Fonctionnel et sobre, il incarne à merveille l’intelligence pratique des constructions ottomanes ouvertes sur le monde.

5. L’architecture ottomane dans le monde actuel

L’architecture ottomane ne se limite pas à l’histoire. Elle continue de marquer les paysages, les esprits et même les plans d’urbanisme. À travers la restauration, l’inspiration contemporaine et le tourisme.

Restaurer sans figer

De nombreuses mosquées, palais et hammams ont été restaurés ces dernières décennies. À Istanbul, les grands monuments bénéficient de campagnes de rénovation régulières. Mais la mise en valeur ne touche pas que les édifices majeurs. De petits bâtiments, parfois oubliés, retrouvent peu à peu leur place.

Le défi ? Conserver l’authenticité sans tomber dans le pastiche. Rendre les lieux accessibles sans les transformer en décors. Cela suppose du savoir-faire, des matériaux justes, et une vraie réflexion.

Une source d’inspiration contemporaine

L’architecture turque moderne puise largement dans ce passé. Des architectes réinterprètent l’architecture ottomane sans la copier. On retrouve des formes de coupoles allégées, des cours intérieures revisitées, des jeux de lumière inspirés des mosquées classiques. Certaines constructions publiques ou privées adoptent ces codes pour créer des bâtiments modernes et enracinés. L’influence ottomane devient alors un langage architectural, non une simple reproduction. Elle inspire sans s’imposer.

Une présence au-delà des frontières

L’Empire ottoman a laissé des traces sur un vaste territoire. Dans les Balkans, on trouve encore des ponts, des mosquées, des hammams aux lignes familières. À Sarajevo, à Skopje, à Pristina, ces édifices racontent une époque, mais également une certaine continuité urbaine. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, certaines villes conservent des bâtiments d’époque ottomane, parfois peu visibles. Ces lieux rappellent que l’Empire n’était pas qu’une entité militaire, mais aussi une culture architecturale partagée.

Tourisme, mémoire et responsabilités

Aujourd’hui, ces monuments attirent des millions de visiteurs. La mosquée bleue, Sainte-Sophie, Topkapi sont devenus des emblèmes touristiques. Mais cette fréquentation pose des questions : comment préserver sans abîmer ? Comment transmettre sans folkloriser ?

La mise en scène du patrimoine ottoman devient un enjeu politique autant que culturel. Il ne s’agit pas seulement de montrer le passé, mais de lui donner un sens dans le présent.

L’architecture ottomane, en traversant les siècles, est un miroir de ce que fut un empire, de ce que devient un pays, et de ce que cherche une société entre modernité et mémoire.

Un héritage entre mesure et mémoire

L’architecture ottomane ne se résume pas à un style ou à une époque. Elle reflète une manière de penser l’espace, où la beauté sert la fonction, et où la sobriété ne sacrifie jamais la grandeur.

Chaque dôme, chaque cour, chaque façade raconte un équilibre recherché, maîtrisé, revendiqué. Ni ostentatoire, ni austère, cet art de bâtir exprime une culture du juste milieu.

Présente en Turquie comme dans les anciens territoires de l’Empire, elle relie les siècles, les peuples et les idées. Elle unit Orient et Occident sans heurt, passé et présent sans rupture.

C’est peut-être là, dans cette capacité à durer sans se figer, que réside sa force.